用AI画的图、写的代码受不受法律保护?AIGC时代,越来越多的网民和企业使用AI,关于其生成物著作权问题的讨论也越来越迫切。

半年前,天元律师事务所律师李昀锴发现自己发布在小红书的一张图片,被李女士未经允许截去水印后,搬运到百家号文章中用作配图。于是,李昀锴向法院提起诉讼,指控李女士侵害其作品署名权和信息网络传播权。

该案的特殊点在于,涉案图片是李昀锴通过AI生图软件Stable Diffusion生成的。北京互联网法院在考量李昀锴对模型的选择,以及数百个提示词、多轮调试后认定,涉案图片凝结了李昀锴的智力劳动,构成作品,其享有著作权,李女士需向李昀锴公开道歉,并赔偿其经济损失500元。

目前,该案判决已生效,该案也被称为“中国AI生图著作权第一案”。

“本案判决中,对于人工智能生成物是否构成作品的判断,尝试确立一个重要标准,即人的智力参与程度。这一判断标准和分析路径,对于未来判断人工智能生成物的版权案件有重要价值。”北京理工大学法学院助理教授裴轶说。

华东政法大学法律学院教授王迁对此持反对态度。他认为,AI生成图片被认定为作品违背了著作权法的立法目的和精神,也直接违反了著作权法实施条例对创作的定义。王迁告诉九派财经,涉案图片“不应当作品保护,一分钱都不应该赔”。

需要注意的是,北京互联网法院在判决书中强调,利用AI生成图片是否构成作品,需要个案判断,不能一概而论。记者查阅国内外相关资料发现,“AI生成物是否构成作品”仍没有定论。

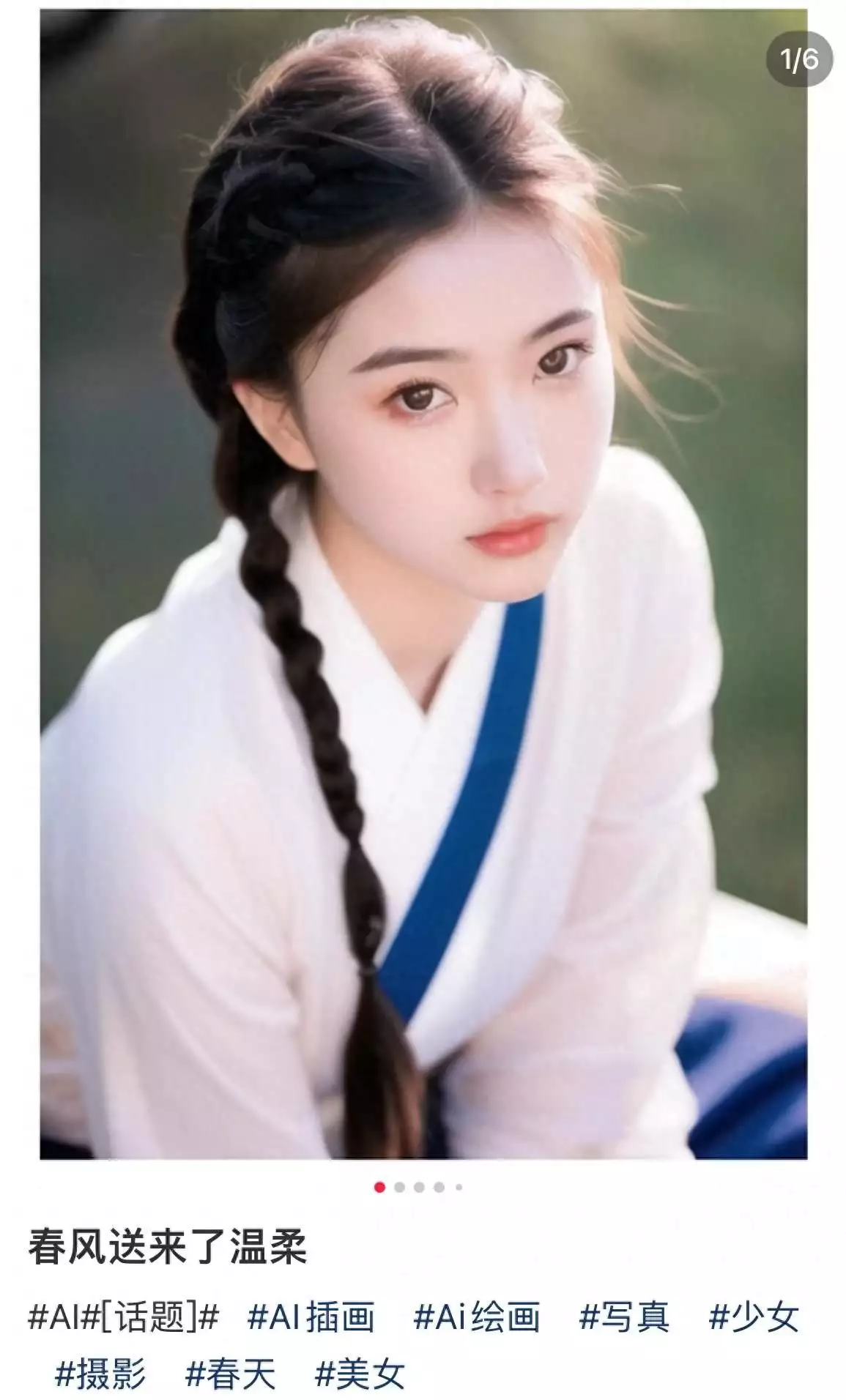

图为李昀锴发布在小红书的AI生图。

【1】AI生成物是不是作品?个案判决存在差异

审理涉AI生成物著作权的案件时,首先要理清AI生成物是不是作品。

根据《中华人民共和国著作权法》,作品是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以一定形式表现的智力成果。记者梳理多则类似案例时发现,从不同视角思考,结论存在差异。

“李昀锴案”判决书显示,原告通过输入提示词、设置相关参数,并多次增减提示词、修改参数,获得涉案图片。同时在庭审中,原告通过变更提示词或参数,生成了不同图片。由此,北京互联网法院认为,涉案图片并非“机械性智力成果”,体现了李昀锴的个性化表达,具备独创性,构成作品。

北京互联网法院的审理思路与此前“腾讯Dreamwriter案”类似。根据判决书,腾讯长期使用AI写作软件Dreamwriter撰写文章并发表,后被“网贷之家”网站未经授权转载。

在判断涉案文章是否构成作品时,南山区法院认为,腾讯组织主创团队运行Dreamwriter生成文章,经历了数据类型的输入与数据格式的处理、触发条件的设定、文章框架模板的选择和语料的设定、智能校验算法模型的训练等,体现了人的个性化选择与安排,涉案文章属于著作权法所保护的文字作品。

但是,在“菲林诉百度侵权案”中,北京互联网法院给出了截然不同的判决。北京互联网法院虽承认了涉案文章的独创性,但因北京菲林律师事务所是利用软件生成的涉案文章,不是自然人创作,不能认定为著作权法意义上的作品。

这一视角与王迁不谋而合。他认为,著作权法以鼓励创作为目的,只有人才能理解和利用著作权法的激励机制,因此只有人的创作成果才能作为作品受到著作权法的保护。

类似的事也发生在美国。今年2月,美国版权局以“不是自然人创作”为由,剥夺了克里斯·卡什塔诺娃(Kris Kashtanova)对其画册“黎明的扎里亚(Zarya of the Dawn)”中的图像享有的著作权,保留了其在编排和故事情节方面的著作权——画册中的图像由AI生图软件Midjourney通过提示词生成。

【2】为什么存在争议?AIGC作为工具的特殊性

无论是否判决AI生成物构成作品,都在探讨“人的智力参与程度”,在《版权登记指南:含有人工智能生成材料的作品》中,美国版权局将其表述为“人类在多大程度上创造性地控制了作品的表达”。

对“李昀锴案”进行审理时,北京互联网法院将AIGC视为和照相机一样的工具,认为本质上仍然是人利用工具进行创作,整个创作过程中进行智力投入的是人而非AI模型。

记者注意到,“李昀锴案”26页判决书中有8页篇幅,详细列出了李昀锴使用AI生图的全过程,涉及对图片风格的选取以及多项细节调整。李昀锴告诉九派财经,关于AIGC的使用存在争议,有人认为只需要输入很基础的提示词,就能生成一个作品,使用者可能没有付出很高的智力劳动。

“我们需要向法庭说明,对于AI绘画来说,从模型选取到提示词输入、各项参数设定、画的风格、元素、主体以及光线,都可以通过提示词去限定和引导,每一个提示词都可能对生成的画面造成影响。”他说。

图为判决书中的部分生图过程。

而之所以这个问题存在争议,源自AIGC作为工具的特殊性。

美国版权局在驳斥卡什塔诺娃的“AI工具说”时称,用户无法预测和控制最终输出的图像形态,这一重要事实使得其与传统绘图工具存在本质区别。

美国版权局进一步阐释,当使用画笔或一般绘图软件时,画家可以选择构图的起点,通过工具和材料的具体选择实现线条粗细、色彩明暗等的具体修改,并采取自身希望的步骤来形成最终的图像。而利用 Midjourney输出图像更类似于一个“试错”的过程,可能需要提供成百上千次提示,经历数百次的图像迭代才获得结果。既可能超出用户预期,也可能让用户失望——早前文心一言生成的“鱼香肉丝”菜品图便是一个鲜活的例子。

【3】著作权法是否要做出适AIGC改变?还为时尚早

之所以就涉案图片提起诉讼,李昀锴告诉记者,初衷是希望法院对当下发生的司法问题给予正面回应。

随着AIGC的发展,他注意到,很多使用者认为,AIGC是一个非常有效的生产力工具,但基于目前的法律框架,这些使用者会担心,投入的劳动能不能获得保护。李昀锴希望通过法院的论述,探索“AI绘画作品是不是构成作品、应该怎么去保护,以及采取何种程度的保护措施”。

北京互联网法院就“李昀锴案”的判决,其示范作用毋庸置疑。

裴轶分析称,本案判决中,对于AI生成物是否构成作品的判断,法院尝试确立一个重要标准,即人的智力参与程度。涉案图片是否系智力成果、是否具有独创性,法院都紧扣模型使用者的智力投入程度这一重要指标,这一判断标准和分析路径,对于未来判断AI生成物的版权案件有重要价值。

与此同时,裴轶也提醒,本案判决明确指出,“利用人工智能生成图片是否体现个性化表达需个案判断,不能一概而论”。在当前人工智能技术发展阶段,个案判断仍然是最科学、最合理的判断方式。

那么,在争议无法在当前的法律框架找到定论时,著作权法是否需要作出适AIGC改变?

“不太需要。”李昀锴告诉九派财经,AIGC还处于发展状态,在现有的著作权法有原则性规定的情况下,对AIGC进行针对性立法还为时尚早,需要进一步地观察它最终的发展。

关于这一问题,王迁持悲观态度。他曾在文章《再论人工智能生成的内容在著作权法中的定性》中认为,如果真的有一天,人工智能变得如此强大,任何人基于其心智和情感创作的作品,都无法与人工智能生成的内容相媲美,以至于这个世界不再需要人类进行创作,那么人类所做出的正确的选择,也不是将人工智能生成的内容纳入著作权法所保护的作品范围,而是承认著作权法的历史使命已经终结,因为不必再通过著作权法鼓励任何人的创作。

“到了那一天,对人工智能生成内容是否为作品的讨论恐怕比今天更加没有意义了。”王迁说。

九派财经记者 黄依婷 实习记者 鲁芹

【来源:九派新闻】

声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com